Por: Farid Barquet Climent.

Ayer sábado, víspera de domingo, murió la escritora española Almudena Grandes, a los 61 años.

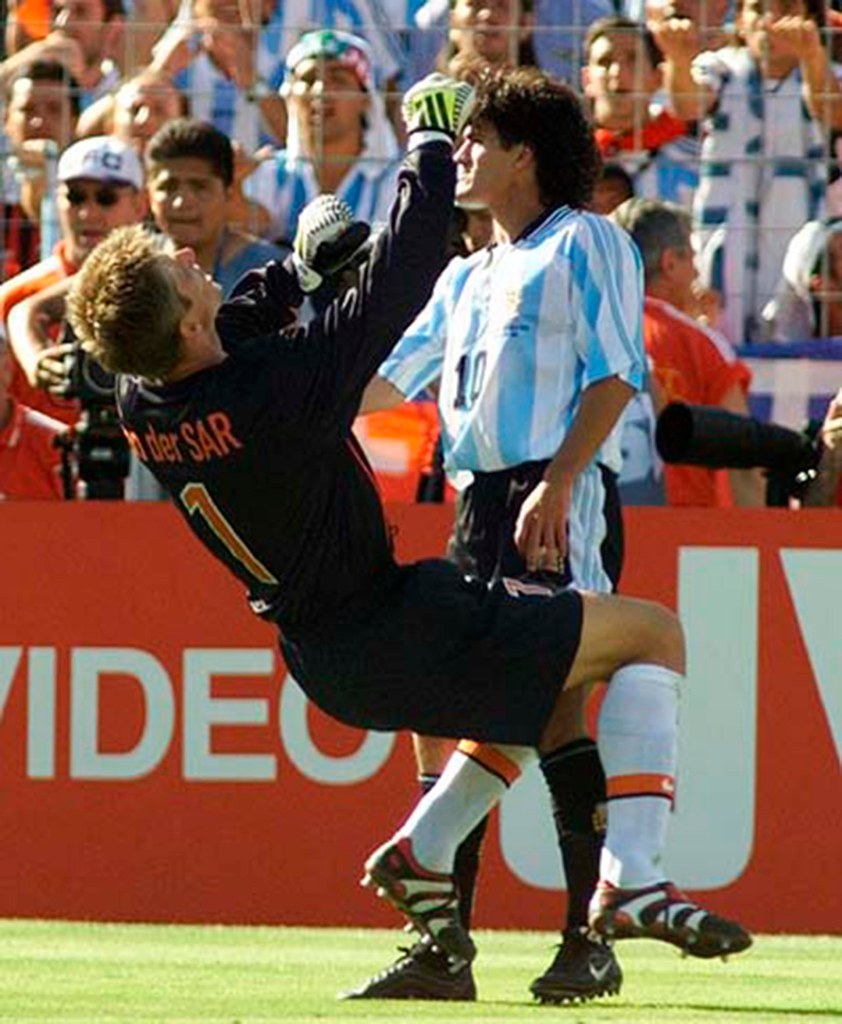

Los domingos, como canta su paisano José Luis Perales, son “domingos de futbol”, pero los domingos han sido también días de leer a Almudena Grandes. Así como los académicos suelen comenzar la lectura de un libro científico ojeando la bibliografía consultada a fin de calar la robustez de la investigación, y los abogados empiezan a analizar una sentencia por los puntos resolutivos para saber si el juzgador les dio o no la razón, lo primero que yo hacía domingo tras domingo nada más tener en mis manos El País Semanal —la revista que tanto lamento que haya dejado de circular en soporte impreso— era irme a las últimas páginas, donde consabidamente venía un artículo o un relato de Almudena, casi siempre próximos en la topografía del paginado a las entregas igualmente esperadas cada fin de semana escritas por un alma, como la de Almudena, declaradamente futbolera: Javier Marías.

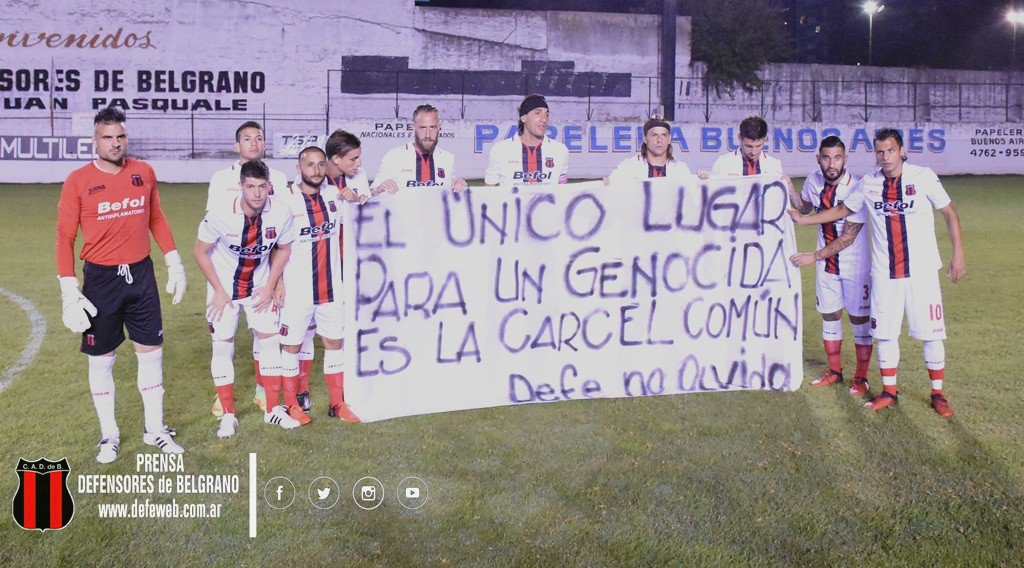

El domingo 7 de mayo de este 2021, en su colaboración para el referido semanario (“Lecciones de la Superliga») Almudena dejó una reflexión a propósito del futbol, deporte que para ella era “un organismo social, más allá de lo deportivo, del que yo misma formo parte”. Detonada por la tentativa —frustrada dos días después días de su anuncio en abril de 2021— de crear la llamada Superliga europea, coto elitista cuyo criterio de admisión pasaba más por el poderío económico de sus veinte clubes integrantes que por el mérito deportivo para ganarse un lugar en ella, aquella columna de la autora de novelas como El corazón helado y Los aires difíciles fue a un tiempo una celebración y un lamento. Se regocijó por el rechazo casi unánime que provocó la Superliga, pero en simultáneo manifestó su congoja al advertir que quienes “se lanzaron a escribir como posesos en sus redes sociales a favor de los equipos modestos” que quedaban excluidos de la Superliga, no reaccionaran con repudio proporcional ante males de mayor relevancia, auténticas tragedias. Así lo expuso:

"Nunca habría creído que los intereses del Alavés, del Cádiz, del Elche y de tantos otros equipos llamados pequeños pudieran provocar más interés, más pasiones, más aplausos que los seres humanos que afrontan una odisea a través de montañas y desiertos para embarcarse en una patera; hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia y de la miseria, arriesgándolo todo y su propia vida a cambio de una oportunidad para prosperar. No podía imaginarme que el fútbol modesto movilizara más solidaridad que las familias que están sufriendo, los jóvenes parados, los sanitarios exhaustos, los comedores sociales desbordados, las cicatrices de la desigualdad y la pandemia".

En aquel artículo de mayo pasado la recipiendaria en 2011 del premio Elena Poniatowska de novela iberoamericana gritó a los cuatro vientos su “amor verdadero” por el Atlético de Madrid —al que se refirió como “mi Atleti” en expresión más de cariño que de sentirse propietaria por ser socia del club colchonero—, pero expuso que a pesar de que le importaba mucho su equipo, actual campeón del futbol español, le importaba “muchísimo más la humanidad”, y por eso abundó:

"...me da rabia que el dolor de mis semejantes, las injusticias, la explotación, el hambre, el sufrimiento provocado por la codicia de Occidente en continentes lejanos y a un paso de nuestras casas no haya provocado nunca una reacción comparable a la fulminante hostilidad universal que suscitó la Superliga".

Que las redes sociales, para enojo de Almudena, se inunden de mensajes contra la Superliga y en cambio nunca registren una avalancha semejante de publicaciones cuando se trata de violencias que debieran afligir al género humano, la ensayista Irene Vallejo —revelación de las letras españolas a la que pienso llamada a recibir la estafeta que como articulista estelar deja Almudena— opina que los individuos “somos generosos con algunas personas, pero no con otras que lo necesitan más. […] Nos concienciamos con algunas causas, pero permanecemos indiferentes ante otras” (“Sin medias tintas”, Milenio, 17 de noviembre de 2021). Al respecto algo dijo, en un artículo publicado el 17 de agosto de 1832, el gran articulista del romanticismo español, Mariano José de Larra, escritor de costumbres, también madrileño como Almudena, al referirse a la “fisonomía monstruosa del que llamamos público”: “éste es caprichoso, y casi siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hombres que le componen” (“¿Quién es el público y dónde se le encuentra?”, reunido en Artículos de costumbres, Barcelona, rba, 1994, pp. 19-25)

Tres años y medio antes de la aparición del covid y sus efectos funestos para la asistencia a los estadios, cuando los llamados e-sports ya representaban para las nuevas generaciones, como lo representan cada vez más, no una mera recreación virtual de la actividad deportiva sino un sustituto que pretende pasar por equivalente del despliegue físico inherente a los deportes, favorecidos como lo están por ser, para millones de infantes del presente, el primer contacto con algo que suene a deporte así sea desde un sillón, Almudena lanzó una alerta, a propósito de otra forma de entretenimiento y disfrute, la música, que aplica también a los eventos deportivos y en particular al futbol en tanto espectáculo público masivo, gregario por antonomasia: “la creatividad digital está acabando con la euforia de los macroconciertos”, escribió la narradora madrileña en 2016 (“Cuarenta y dos kilos de felicidad”, 4 de septiembre de 2016)

Su ya mencionada pieza futbolera la cerró Almudena Grandes con un llamado implícito, no sé sin con grandes esperanzas o moderadas o nulas de que sea atendido:

"Con todos mis respetos, y mis simpatías, por el fútbol modesto y los equipos que lo encarnan, si los españoles y las españolas fueran capaces de reaccionar a favor de la igualdad de todos sus semejantes con la misma claridad, la misma decisión y contundencia que aplicaron a la defensa de los equipos perjudicados por el proyecto de la Superliga, España sería un país mucho mejor, más feliz, más próspero y más justo. Esa sería la verdadera victoria de la gente."

En otro artículo, no futbolero, publicado hace poco más de seis años (“Caddy habla”, 1 de noviembre de 2015), Almudena usó su columna dominical para amplificar y hacer cundir entre su público un llamado de auxilio para mujeres que viven horrores en la República Democrática del Congo, país considerado por la ONU —tal como subraya Almudena— como “el peor lugar del mundo donde puede nacer una mujer”. Escribió ese artículo luego de escuchar a una congoleña, Caddy Adzuba, de 34 años, a quien Almudena describe como “mujer joven, guapa y elegante que habla despacio, sin levantar la voz, sin gesticular, con la dignidad de quien no busca compasión porque sólo cuenta la verdad”, abogada y periodista que sigue viviendo en el Congo “pese a que ha recibido numerosas amenazas de muerte y ha sobrevivido a dos intentos de asesinato”. Sobre esa mujer que le impactó, concluye Almudena:

"Caddy viaja por el mundo, y da entrevistas, conferencias, habla. Yo, que la he escuchado, nunca podré olvidarla".

Ahora que Almudena Grandes se ha ido, me permito parafrasearla:

Almudena viajó por el mundo, dio entrevistas, conferencias, habló y, sobre todo escribió. Yo, que la he leído, nunca podré olvidarla.